El peligro es amo sordo y sonámbulo, y, aunque tiene oídos, solo se los presta a la suerte, su lazarillo. Para no desfallecer en esta vigilia todopoderosa, los humanos nos hemos inventado infinidad de distracciones, siendo la lectura de poemas uno de los refugios que mayor consuelo nos proporciona. En ellos, reconocemos el dolor universal y nos tragamos los versos-píldora (analgésico-veneno) que aligeren nuestra existencia.

Para ahuyentar un poco los horrores diarios que aquejan a este mundo, hoy traemos a Edna St. Vicent Millay, la primera mujer que se hizo con el premio Pulitzer en la modalidad poesía con Ballad of the Harp-Weaver", un homenaje a su madre. Edith Wharton lo había ganado dos años antes, en 1921, con su novela La edad de la inocencia.

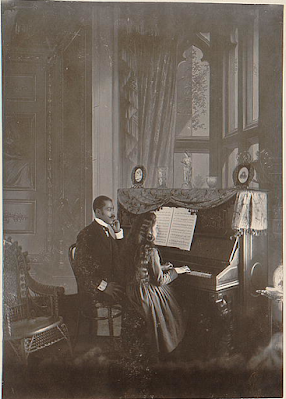

|

| loc.gov |

Los que la conocieron dicen que era una mujer físicamente arrebatadora, con una personalidad y un carisma fuera de lo común. Casi nunca leía sus poemas pues llevaba los versos en la cabeza. Sus estudiosos dicen que únicamente el estadounidense Allen Ginsberg tenía idéntico tirón con las masas. Por lo visto el galés Dylan Thomas también levantaba multitudes. Por si fuera poco, Edna tenía una voz prodigiosa y una habilidad subyugante en el fraseo musical (tocaba el piano con gran maestría) lo que, sin duda, contribuía a que sus lecturas fueran simplemente irresistibles. Para contrarrestar tanta dádiva, la vida también le entregó múltiples problemas. Una tumultuosa vida emocional y una salud quebradiza. Varias operaciones, padecía de fuertes dolores debidos a la enfermedad de Crohn, tuvo un accidente de coche en el que casi pierde un ojo y olas de depresión que la llevaban a abusar del alcohol.

Edna, que venía de una familia de pocos medios, su madre se divorció de su padre cuando ella contaba nueve años, siempre se consideró una poeta del pueblo. Su poesía es transparente y tiene un sabor folclórico que, a veces, se inclina por lo sentimental. Esta sentimentalidad la reconocemos, por ejemplo, en el poema que le dedicó a la guerra civil española (en 1932 visitó el país): Say that we saw Spain die, di que vimos morir a España, aunque su mano también puede templarse y acercarse al mundo de lo metafísico. "La Donne moderna", así la llamó un crítico del Times Literary Supplement. Aunque su poema favorito no era de Donne, sino de Shelley: Ode to the West Wind, Oda al viento del oeste. Aquí, unos cuantos poemas en versión original y traducida.